Religions du monde et affaires

Comment la religion influence-t-elle sur l'éthique et les affaires en général ?

Religions et affaires mondiales -

diversité religieuse

L’humanité est-elle religieuse ?

Comment la religion influence-t-elle sur l’éthique et les affaires en général ?

Les contextes religieux influencent tous les aspects des affaires internationales, de la demande des consommateurs aux politiques du travail et aux cadres éthiques. Par exemple, le christianisme stimule le commerce de détail pendant les fêtes, l’islam stimule les marchés financiers halal et islamiques, l’hindouisme façonne le paysage de la consommation végétarienne en Inde, le bouddhisme promeut le développement durable et le judaïsme influence les marchés de niche.

Les entreprises qui intègrent la sensibilité religieuse à leurs stratégies (par le biais de produits locaux, de politiques inclusives et de formations culturelles) obtiennent des avantages concurrentiels, tandis que les erreurs peuvent entraîner des pertes financières et une perte de réputation.

- L’introduction aux religions du monde

- L’humanité est-elle religieuse ?

- L’influence de la religion sur les affaires

- La nécessité d’inclure la « variable religieuse » dans nos stratégies de marketing international

- L’influence des religions sur les civilisations actuelles

Diversité religieuse et affaires mondiales

- L'influence culturelle de la religion dans les affaires mondiales

- La mondialisation spirituelle

- Marketing inspire par la foi

- Leadership d'entreprise sensible à la foi

- Religion et cadres éthiques

- Influence de la religion sur les systèmes financiers

- Religion et contrats internationaux

- Religion et prix à l'exportation

- Religion et politiques internationales de produits/services

- Religion et distribution mondiale

- Religion et promotion internationale

- Différences religieuses et conflits éthiques

- Risques religieux pour l'entreprise mondiale

- Diversité religieuse et tensions géopolitiques

- Stratégies d'entreprise pour s'adapter avec succès à la diversité religieuse

- Intelligence culturelle et diversité religieuse

- Engager les chefs religieux comme stratégie commerciale

- Influenceurs religieux et affaires

L’unité d’enseignement « Les religions du monde, le marketing et les affaires internationales » fait partie des programmes de l’EENI Global Business School :

Master en religions et affaires internationales.

Doctorat en éthique, religions et affaires.

Langues :  ou

ou  World Religions

World Religions

Religiones del Mundo.

Religiones del Mundo.

Les religions du monde, le marketing et les affaires internationales.

Comment la religion influence-t-elle sur l’éthique et les affaires en général ?

Cette question est difficile à répondre et cela pour deux raisons :

D’abord, il est difficile de connaitre exactement le nombre de personnes qui pratiquent chaque religion (la manque de données officielles dans de nombreux pays, la grande méconnaissance sur la religion en Chine...) et en deuxième point, la réponse à cette question variera très si répond un Européen, un Asiatique, un Américain ou un Africain.

Ce ne sera pas la même réponse pour un bouddhiste ou pour un musulman, que pour un agnostique, ou pour un jeune de vingt ans ou pour une personne de soixante-dix ans.

L’étude la plus sérieuse et fiable sur les statistiques des religions dans le monde est celle de Pew Research. Selon cette analyse presque 6 000 millions d’habitants du monde, c’est-à-dire 84 % de l’humanité déclare appartenir à un type d’affiliation religieuse, l’âge moyen est de vingt-huit ans. Alors que 16 %, environ 1 000 millions d’habitants, n’ont aucune affiliation religieuse.

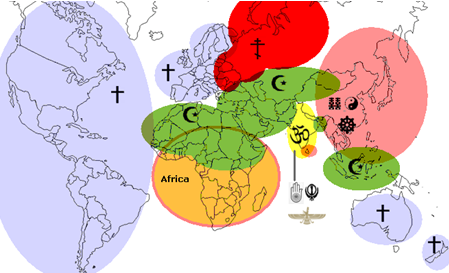

Les quatre religions avec le plus grand nombre de fidèles (le christianisme, l’islam, l’hindouisme et le bouddhisme) représentent 77 % de l’humanité.

On estime que 32 % de l’humanité, environ 2 200 millions d’habitants, est chrétien (étant la religion la plus globalisée, la moyenne d’âge de tous les chrétiens est de trente ans), 23 % est musulman (1,600 millions, avec présence en Asie et en Afrique principalement. Moyenne d’âge de vingt-trois ans), 15 % est hindouiste (moyenne d’âge de vingt-six ans) et 7 % bouddhiste (moyenne d’âge de trente-quatre ans).

En plus, 73 % de l’humanité vit dans des nations dans lesquelles le groupe religieux constitue la plus grande partie de la population.

La région de l’Asie-Pacifique présente trois caractéristiques propres du point de vue religieux :

- C’est la région avec la plus diversité religieuse : l’hindouisme, l’islam, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, le Shiisme, le zoroastrisme, le Jainisme

- Presque 76 % des personnes non affiliées à aucune religion vivent en Asie-Pacifique (sans doute à cause des presque 700 millions de chinois qui affirment n’appartenir a aucune religion)

- C’est aussi la région dans laquelle vivent plus de musulmans (presque 62 % de tous les musulmans)

L’Europa et l’Amérique, sont des zones éminemment chrétiennes (le catholicisme, le protestantisme, l’Orthodoxie...). Bien que pour le point de vue des affaires. Il faut tenir compte la communauté juive, très importante aux États-Unis.

Deux religions sont majoritaires en Afrique : l’islam et le christianisme.

Même si nous devons toujours penser à l’influence des religions traditionnelles africaines.

Ces données importantes doivent nous faire réfléchir sur la nécessité d’inclure la « variable religieuse » dans nos stratégies de marketing international.

La diversité religieuse influence les politiques du travail et la logistique opérationnelle. Par exemple, les calendriers religieux influencent les activités commerciales. Dans les pays à majorité musulmane, le ramadan réduit les heures de travail, ce qui impacte la productivité et les chaînes d'approvisionnement. En Inde, des fêtes comme Diwali et l'Aïd al-Adha entraînent des fermetures temporaires d'usines. Des entreprises comme Amazon ajustent leurs calendriers de livraison dans ces régions pour tenir compte de ces variations.

Les normes religieuses influencent les politiques en milieu de travail. Par exemple, en Arabie saoudite, les entreprises appliquent la ségrégation entre les sexes et des codes vestimentaires modestes, ancrés dans la tradition islamique. Des multinationales comme IKEA forment leurs managers au respect de ces normes afin d’éviter les conflits juridiques ou culturels.

Les religions imposent ou influencent souvent des normes vestimentaires qui reflètent des valeurs telles que la pudeur, l’identité culturelle ou la dévotion spirituelle.

Les lois religieuses influencent la réglementation. En Indonésie, pays comptant la plus grande majorité musulmane au monde, la certification halal est obligatoire pour les produits alimentaires et cosmétiques, et sa conformité coûte aux entreprises entre un et deux millions de dollars par an (Jakarta Post, 2024).

(c) EENI Global Business School 1995-2025

Remonter en haut de la page

WhatsApp

WhatsApp