Abolition de l’esclavage, Quakers, Afrique

Les mouvements abolitionnistes et l’abolition de l’esclavage. William Wilberforce, Toussaint

Quelques protagonistes de l’abolitionnisme : les quakers, Henry David Thoreau, Frederick Douglass, Toussaint Louverture, Harriet Tubman, Victor Schoelcher...

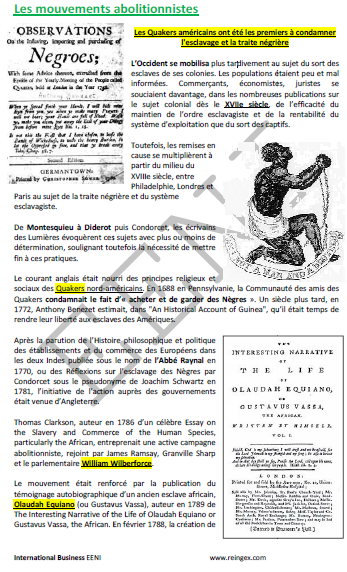

Les quakers américains ont été les premiers à condamner l’esclavage et la traite négrière.

L’UE « L’abolition de l’esclavage et les mouvements abolitionnistes » fait partie des programmes FOAD proposés par l’EENI Global Business School :

Master en affaires en Afrique, affaires internationales.

Doctorat en affaires africains, étique, religions et affaires.

Cours : Affaires dans l’espace économique occidental.

Langues :  ou

ou  Abolition Slavery

Abolition Slavery

Abolição da Escravatura

Abolição da Escravatura

Abolicion Esclavitud.

Abolicion Esclavitud.

- William Wilberforce (Angleterre)

- Olaudah Equiano, ancien esclave africain et auteur d’une autobiographie (1789)

- La Société des amis des noirs (Paris, Londres - 1787)

- Les esclaves de Saint-Domingue (Colonie française). 1793 : l’abolition de l’esclavage. Toussaint Louverture

- La révolution haïtienne

Trois facteurs économiques clés :

- Adam Smith (économiste anglais) : l’ouvrier libre est plus rentable que l’esclave

- La concurrence du sucre de canne européenne

- L’ouverture des marches Asiatiques (Angleterre)

Exemple : l’abolition de l’esclavage

Les luttes contre la traite négrière et l’esclavage. La chronologie des abolitions :

L’abolition de l’esclavage a duré deux cents ans, en commençant, en 1793, à Saint-Domingue. Le dernier pays à abolir l’esclavage était le Pakistan en 1992.

- Saint-Domingue (1793)

- Les États-Unis. 1794 : l’interdiction de la traite négrière (pas effective). 1863 : l’abolition de l’esclavage. 4 millions d’esclaves libérés

- L’Angleterre. 1807 : l’interdiction de la traite négrière. 1833 : l’émancipation des esclaves (Abolition Bill)

- La Fondation de Sierra Leone (1787)

- Le Danemark (1803). Entré en vigueur : 1848

- Haïti : 1804

- La traite continue (les États-Unis, le Brésil, les colonies des Caraïbes)

- La Prusse (1807)

- Les Pays-Bas (1814)

- Le Congrès de Vienne (1815)

- Santo Domingo (1822)

- Fondation du Libéria (1822) par les États-Unis avec de noirs libérés

- La France (1848) : le décret de suppression de l’esclavage. Victor Schoelcher

- Le Canada (1834 - abolition)

- L’Amérique latine. Les esclaves noirs recrutés comme soldats pour lutter contre l’Espagne : le Venezuela (1816, Simon Bolivar), Cuba, le Chili (1823)

- Le Costa Rica, le Honduras, le Panama, le Belize, le Salvador, le Guatemala (1824)

- La Bolivie (1826)

- Le Mexique (1829)

- Le Nicaragua (1836)

- L’Uruguay et le Paraguay (1842)

- La Tunisie (1846)

- Les îles Vierges danoises (1846)

- La Martinique, Guadeloupe, la Guyane, Réunion (1848)

- Le Brésil (1850), mais la traite continue jusqu’en 1888

- La Colombie et l’Équateur (1851)

- L’Argentine (1853)

- Le Venezuela, la Jamaïque et le Pérou (1854)

- La Russie (1861)

- L’Espagne (1866)

- Le Portugal (1869)

- Porto Rico (1873)

- La Turquie (1876)

- Cuba (1886)

- La Corée (1894)

- Madagascar (1896)

- Le Kenya (1907)

- La Chine (1910)

- Le Maroc (1922)

- L’Afghanistan (1923)

- Le Népal (1926)

- L’Iran (1928)

- Le Bahreïn (1937)

- L’Éthiopie (1942)

- Le Koweït (1949)

- Le Qatar (1952)

- L’Arabie saoudite et le Yémen (1962)

- L’Oman (1970)

- La Mauritanie (1981)

- Le Pakistan (1992)

Les Nations Unies.

- La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)

- La Convention de l’Organisation pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution (1949)

- La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage (1956)

- Le groupe du travail sur les formes contemporaines de l’esclavage (1974)

Les Nations Unies (NU) et l’Organisation internationale du travail (OIT) considèrent que l’esclavage actuel et le travail forcé, surtout des enfants, concerne au moins 200 à 250 millions de personnes.

Le volume VI (Afrique du XIXe siècle jusque vers les années 1880 de l’histoire de l’Afrique analyse l’abolition de l’esclavage.

(c) EENI Global Business School 1995-2024

Nous n’utilisons pas de cookies

Remonter en haut de la page